メディカルナビ

小児アレルギー専門医と進める最新の治療と適切なケア

2025.10.27

当記事は地域情報誌「シティライフ」のニュースサイトからの転載です。

高槻病院 小児科 加藤 大吾

出生人口が減少しているにもかかわらず、アレルギー疾患を持つお子さんの数は増加傾向にあると言われています。その背景には環境の変化や食生活の多様性などが考えられます。医療現場の治療に対する考え方や指導内容は大きく進歩しており、最新の小児アレルギー対策について高槻病院小児科の加藤先生に話をお聞きしました。

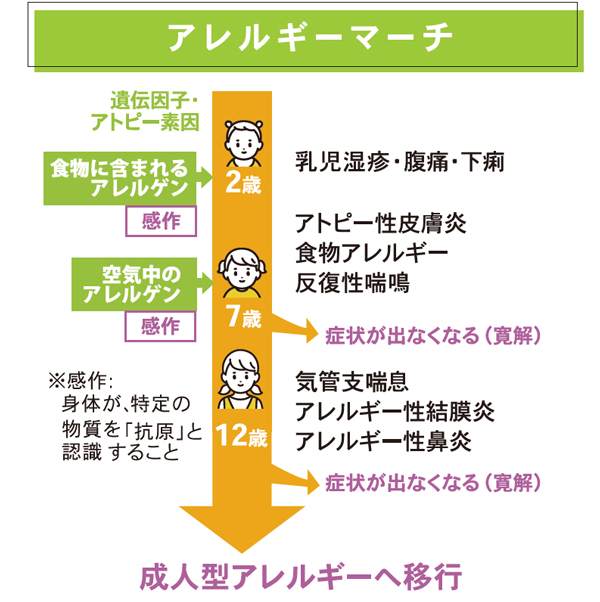

アレルギーは身近な病気ですが、時にその深刻さが軽視されがちな側面もあります。乳幼児期の湿疹から始まり、食物アレルギー、喘息、花粉症へと年齢とともに次々と発症していく一連の流れがあり、この現象は「アレルギーマーチ」と呼ばれ、早期からの対策が重要視されています。特に、乳児期の湿疹は、全てのアレルギーの最初に出やすい症状であり、アレルギーの入り口とも言えます。お子さんの肌はデリケートで、特に生後間もない時期から顔や首筋に湿疹が出やすいものです。この肌のバリア機能が低下した状態を放置してしまうと、そこからダニやハウスダスト、食物などのアレルゲンが侵入しやすくなり、食物アレルギーや喘息といった次の段階のアレルギーへと移行するリスクが高まってしまうのです。重度な皮膚炎は、お子さんの成長障害や、かゆみで眠れないなど生活の質(QOL)の低下にもつながる可能性があります。だからこそ、「そのうち治るだろう」と安易に考えず、最初の一歩である肌の問題から、専門家に相談して適切に対応することがとても大切です。

かつての食物アレルギー治療は「原因食品を完全に除去する」ことが主流でしたが、現在は「必要最低限の除去」へと大きく変化しています。この背景には、過剰な除去食が成長に必要な栄養素の不足を招いたり、より強固なアレルギー反応に繋がる可能性が指摘されるようになったことがあります。食物アレルギーの最終的な診断は、血液検査や皮膚テストだけでは難しく、医師の監視のもと、アレルギーの疑いがある食物を実際に食べて症状の有無を確認する「食物経口負荷試験」を推奨します。この試験によって、お子さんが安全に食べられる量や、症状が出ない量を正確に特定することができます。そして、もし安全に食べられる量が分かれば、その量をご家庭で継続して食べていただくことが、アレルギーの悪化を防ぎ、むしろ体を慣らして改善を目指すための基本的な治療法となるのです。

アトピー性皮膚炎の治療も同様です。正しいスキンケア、医師の指示に基づいた適切な薬物療法、悪化因子対策の3つを柱として進めます。症状が良くなったからといって自己判断で急に薬の使用をやめてしまうと、かえって再発を繰り返し、治療が長引く可能性があります。再発を防ぐための「プロアクティブ療法」という考え方が重要で、症状がない時期にも医師の指示のもと弱いステロイドなどを予防的に使用することで、アトピー性皮膚炎のコントロールを目指します。

現在、インターネットやSNS上にはアレルギーに関する様々な情報が溢れており、残念ながら不正確な情報や、医学的根拠のない民間療法も少なくありません。ネットの情報に惑わされず、まずは身近で信頼できる医師にご相談いただき、医学的根拠に基づいた最新の治療を受けていただきたいのです。

特にお子さんの場合は、湿疹、食物アレルギー、喘息、鼻炎まで全身を総合的に診ることができる小児科医に相談することをお勧めします。

アレルギー学会では「トータルアラジスト」という概念で、大人へ成長する過程も一貫して診ることができるアレルギー医の育成を目指しており、そうした視点を持つかかりつけ医は、まさにお子さんのアレルギー全体を管理する上で心強い存在となります。

「こんなことぐらいで受診するのは大げさかも」「様子を見ても大丈夫かな」と遠慮される必要は一切ありません。お子さんのアレルギーは、適切な対応をせずに放っておくと、大人になっても長く付き合うことになる可能性があります。

気になる症状があれば、どんなに些細なことでも構いません。お子さんの健やかな成長、そしてアレルギーに悩まされない豊かな未来のために、ぜひお気軽に医療機関の扉を叩いていただきたいと思います。私たち医師が、皆さんとお子さんのアレルギー治療を全力でサポートさせていただきます。

|

・日本小児科学会専門医・認定指導医 |